O professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa defende que as grandes questões da vida pública deviam ser encaradas através de uma «forma de pensar e agir mais científica». Sobre a pandemia, Miguel Castanho considera que o anúncio do Primeiro-Ministro, prometendo que a «libertação total da sociedade» chegará no final do verão, é um objetivo que «não pode ser garantido».

O professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa defende que as grandes questões da vida pública deviam ser encaradas através de uma «forma de pensar e agir mais científica». Sobre a pandemia, Miguel Castanho considera que o anúncio do Primeiro-Ministro, prometendo que a «libertação total da sociedade» chegará no final do verão, é um objetivo que «não pode ser garantido».

15 meses depois quais são as grandes incógnitas que a comunidade científica tem em torno deste vírus?

Para começar, a própria origem do vírus. Pode parecer uma questão diletante e superficial, no meio de tanta incerteza, mas é muito importante do ponto de vista científico. Porquê? Porque não conseguiremos compreender, verdadeiramente, a biologia do vírus sem saber de onde ele veio e como chegou até nós. E também é importante para perceber eventuais perigos escondidos, que nos possam precaver de novos vírus, no futuro. Com a alteração dos ecossistemas, fruto das mudanças climáticas, é provável que estejamos sujeitos a vírus que não eram uma grande ameaça no passado.

Estas são as primeiras incertezas. E que outras existem?

O que é que está por trás da aparente preferência do vírus por faixas etárias mais elevadas. No passado, durante a gripe espanhola, a segunda grande vaga atacou pessoas mais novas. Isto significa, que relacionado com o fator etário há uma justificação molecular que tem de ser desvendada. Algo que também intriga bastante a comunidade científica é por que é que este vírus – relativamente parecido com o SARSCoV-1, que causou a pneumonia atípica, em 2012 – tem efeito tão distintos. Recordo que o SARSCoV-1 teve um alcance regional e acabou por se dissipar. O SARSCoV-2, pelo contrário, atinge todo o mundo e cria mutações sucessivas de adaptação aos humanos. E pelo que sabemos, até à data, veio para ficar. Há ainda outro aspeto peculiar neste novo coronavírus: por que é que medeia tanto tempo entre a infeção e o aparecimento dos primeiros sintomas. Perceber isto, seria fundamental para combater a propagação do vírus, porque o que acontece é que muitos dos infetados acabam por transmitir o vírus sem saber sequer que já tiveram contacto com ele.

Nos últimos meses, o tempo de duração da imunidade por contacto natural ou por inoculação de vacinas tem tirado muitas horas de sono aos cientistas. O que é que se sabe de concreto?

Esse é um atual quebra cabeças para a comunidade científica. Há um dado positivo: o sistema imunitário é estimulado, e não apenas de forma imediata, com a produção de anticorpos, porque existem células do sistema imunitário que perduram pela memória do vírus, o que nos leva a acreditar que a imunidade subsistirá ainda por um tempo longo. Por outro lado, há uma fragilidade: o vírus vai mudando, logo a «memória» que é retida pelas células imunitárias é referente a uma outra estirpe do vírus, seja pela inoculação de vacina ou infeção natural. Em resumo, a pessoa fica exposta a uma possível infeção.

Os vírus mudam para a sua própria sobrevivência. Se este fosse um vírus sui generis e pouco mutável, por via da vacinação a batalha já estaria ganha?

Estaria, pelo menos, muito mais controlada. O que assistimos é que as sucessivas vagas são explicadas por variantes sucessivas. Tivemos o inverno que sabemos, devido à variante do Reino Unido. E presentemente estamos a sofrer o impacto da variante Delta. Mas sendo este um vírus de RNA tem, tendencialmente, a propensão para uma grande capacidade de mutação que, por sua vez, arrasta uma grande capacidade de adaptação à interação com as células.

O Primeiro-Ministro antecipou que no fim do verão teremos a «libertação total da sociedade». Considera este anúncio uma mensagem política para transmitir confiança a uma sociedade desanimada ou é puro otimismo por parte do líder do governo?

Não me parece mal que se fixe o fim do verão como objetivo para o fim das restrições que hoje vivemos, pelo menos as mais severas. Se completarmos o plano de vacinação até lá e conseguirmos reduzir muito as quantidades de vírus circulante, estamos em condições de o fazer. No entanto, como não podemos controlar o fornecimento das vacinas e o comportamento epidemiológico de novas variantes do SARSCoV-2 não é totalmente compreendido, não podemos ter a certeza que tal vá acontecer. Por isso, creio que a mensagem não deveria ter a forma de uma promessa, sobretudo uma promessa agregada à criação de uma enorme expetativa, verbalizada como “libertação total”. Trata-se meramente de um objetivo, que não pode ser garantido, portanto, não deveria ser prometido.

Disse, recentemente, que está ultrapassado acreditar numa imunidade de grupo nos 70 por cento. Significa isto que é preciso vacinar a esmagadora maioria da população?

Sim, o facto de as vacinas não serem 100 por cento eficazes, alterou essa estimativa inicial. É bom definir metas e divulgá-las à população, mas também é preciso não esquecer que 70 por cento da população inoculada com uma dose está muito longe do objetivo de 70 por cento da população imunizada. Segundo dados do Reino Unido, a primeira dose das vacinadas testadas (ou seja, Moderna, Pfizer e AstraZeneca) são relativamente limitadas no combate à doença. A imunidade de grupo é um conceito muito bem definido e com uma consequência prática: é a percentagem da população que precisamos de imunizar para que essa população não conte para a propagação do vírus e estabelece o ponto crítico em que o vírus deixa de ter condições para se disseminar em determinada comunidade. Só a partir daqui é que o declínio do vírus passa a ser natural. Mas isto também depende da transmissibilidade. Se o vírus for muito transmissível, é possível que continue a infetar pessoas desprotegidas. Por exemplo, o vírus do sarampo é, porventura, o mais contagioso que se conhece e exige uma imunidade de grupo superior aos 90 por cento. Para se ter uma ideia, o R do sarampo ronda os 12, 13 e 14, enquanto o do SARSCoV-2 anda à volta de 2, 3 – isto quando não há medidas de mitigação.

Uma terceira dose das vacinas será uma inevitabilidade, para reforço da proteção, mas também por via da pressão das grandes farmacêuticas, interessadas no negócio?

As farmacêuticas são empresas, logo, entidades que têm fins lucrativos e que desejam oportunidades de negócio. E as vacinas, tal como os medicamentos são bens transacionáveis, conferem lucros, etc. Mas também podemos dar o caso de órgãos de comunicação social, que por serem privados, também visam o lucro. Essa é uma questão latente, mas creio que temos de pensar para além disso e responder à questão: vale a pena inocular uma terceira dose? Há mais riscos do que benefícios?

E como é que responde às perguntas que acabou de formular?

E como é que responde às perguntas que acabou de formular?

Uma eventual segunda dose da Janssen e uma eventual terceira dose da AstraZeneca, Moderna ou Pfizer, provavelmente mal não faz. E é um reforço. O que não sabemos é quantificar o que significa em termos de proteção acrescida. Mas há um ponto que eu gostava de enfatizar: se, em especial, na Europa se discute quem vai mais à frente na campanha de vacinação, em muitas partes do globo ela mal começou. Se começou.

O que quer dizer é que uma terceira dose vai desviar vacinas de países que não as têm?

Sem dúvida. Isso vai acentuar as desigualdades e gera um problema ético: então uma parte do mundo vai receber uma terceira dose, quando milhões de pessoas ainda nem a primeira inoculação receberam? É preciso não esquecer que as vacinas são um bem escasso. Por isso, confrontamo-nos com um problema de distribuição de riqueza.

Coloca a questão ética, mas do ponto de vista sanitário este fosso entre vacinados e não vacinados pode fazer com que o vírus não seja erradicado em determinados pontos do globo…

Essa é a outra face do problema. A parte do mundo que estiver por vacinar funcionará como uma gigantesca incubadora de vírus e onde podem vir a surgir novas variantes. Mas do ponto de vista das vacinas também se coloca outra dúvida: será eficaz inocular uma terceira dose quando, entretanto, já surgiram novas variantes que ameaçam a eficácia das vacinas? Não nos podemos esquecer que estamos a tomar vacinas que foram desenhadas para a versão original do vírus, que era dominante no início. No caso de as vacinas serem atualizadas, isso já me parece mais sensato. Até lá, não me parece avisado.

Mas segundo sei o processo de atualização de vacinas é um trabalho laboratorial relativamente rápido, o pior é colocar toda a máquina de produção e distribuição a funcionar. Estou certo?

O troço de RNA que vai nas vacinas pode ser atualizado com a sequência e as mutações dos novos vírus. Isso é um processo relativamente simples e célere. Muito mais complexo é iniciar todo o processo de produção, distribuição e inoculação. Para já, acho que o prioritário deve ser completar este plano de vacinação, tudo fazer para não discriminar o resto do mundo e, como tudo indica, o vírus permanecerá entre nós, repetir periodicamente a vacinação, com vacinas já atualizadas à realidade, nesse momento. Espero que nessa altura já não debaixo da mesma pressão e urgência, como a que temos assistido.

No dia em que falamos o Reino Unido acabou com as restrições, tendo simbolicamente designado 19 de julho com o «Freedom Day». Considera esta uma estratégia política arriscada ou uma espécie de laboratório de experimentação massiva?

Sinceramente fiquei surpreendido. Este dia já estava programado para há umas semanas atrás e este dia 19 de julho já representava um adiamento, ou seja, um plano B. Este princípio de precaução nessa etapa contrasta com a completa falta de prudência demonstrada hoje. A partir do momento em que este dia é designado «Freedom Day» (dia da liberdade) pouco importam as cautelas que são recomendadas à população. As pessoas já não ouvem mais nada. Aliás, esta longa pandemia já demonstrou que atitudes triunfalistas, semelhantes à dos britânicos, deram maus resultados. Não foi com esta dimensão, mas em Portugal, assistimos a um sentimento parecido, quando começou, no final de dezembro, o processo de vacinação. Esse relaxamento e a coincidência com a variante britânica deram no que sabemos em janeiro e fevereiro. Por isso, o Reino Unido leva a sua vacinação muito avançada, mas está longe – como os números o demonstram – de ter a situação controlada.

A média diária no Reino Unido ronda os 30/40 mil casos. Teme que, no verão, a chegada de turistas britânicos a Portugal, mesmo com a vacinação completa, potencie o aumento de casos?

Onde houver pessoas e mobilidade, o vírus espalha-se. É inevitável. O bom senso recomenda que o país que está melhor, do ponto de vista epidemiológico, que o outro tenha proteções ao nível da saúde pública e imponha restrições aos visitantes. E esta situação pode, amanhã, mudar. Portugal estar pior e o Reino Unido melhor. Já quando os países estiverem equiparados – seja o nível de infeções alto ou baixo – não se justifica que existam barreiras entre os dois. Penso que a situação atual é esta que acabo de mencionar, o que me leva a admitir que o governo não vá adotar medidas especiais de restrição, até porque há o importante fator que a deslocação de ingleses a Portugal é muito positiva para o turismo e a economia nacional. Contudo, se este experimentalismo precipitado do Reino Unido se traduzir num deteriorar dramático da situação, fico com alguma expetativa sobre como é que as autoridades portuguesas vão reagir. Fechamos as fronteiras? É uma decisão totalmente política e, como tal, não gostaria de antecipar cenários. Mas constato que Portugal não tem sido muito proativo na defesa das suas fronteiras, em termos epidemiológicos. Bem pelo contrário.

O crescimento descontrolado das infeções – como pode acontecer no Reino Unido – pode ser o caldo perfeito para surgir uma sucedânea da variante britânica?

Em qualquer zona geográfica onde o vírus se replique, pode aparecer uma nova variante. Já tivemos em locais tão diversos como na Índia, no Nepal, no Brasil, na Califórnia, no Reino Unido e na África do Sul. Agora, se a abertura do Reino Unido corresponder a um disparar no número de casos isso torna mais provável o aparecimento de novas variantes.

A ”task force” propôs a vacinação dos jovens entre os 12 e os 17 anos, nos meses de agosto e setembro. É uma boa medida para acautelar o regresso à escola?

Creio que existem questões prévias para resolver, como a verificação da segurança e eficácia da vacina nessas faixas etárias. Como as pessoas mais novas adoecem pouco, é difícil aferir a real e verdadeira atividade protetora das vacinas. Penso que a decisão deve depender do equilíbrio e do saldo positivo que se venha a obter entre os direitos individuais e os objetivos da comunidade. Em resumo, não nos devemos precipitar neste caminho, até porque as vacinas não são em número suficiente.

Depreendo das suas palavras que a prioridade deve ser outra…

Basicamente, defendo que não se perca o foco no plano de vacinação, completando o que está previsto, e ao mesmo tempo mantendo o bom ritmo. Atualmente, a grande limitação a esse plano é a falta de vacinas para acelerar a sua administração. Por isso, entendo que alargar a outras faixas etárias não torna a vacinação mais rápida.

Quando a pandemia terminar – como todos esperamos – com que imagem da nossa comunidade científica vão ficar os portugueses?

Ficarão, pelo menos, com um contacto mais estreito entre cientistas e jornalistas. Mesmo no pós-pandemia, isso trará um acréscimo de visibilidade à ciência em Portugal. Outra coisa importante é que as chamadas «gerações pandémicas» vão ficar com a certeza que Portugal tem cientistas, o que não era nada óbvio, antes da Covid-19. O que falta é tornar a ciência portuguesa a mensagem. Isto é, nós agora temos os cientistas portugueses a aparecer nos órgãos de comunicação social, no papel de explicação e comentário, o passo em frente seria demonstrar aos portugueses que a ciência que se faz em Portugal, para além de combater pandemias, é muito útil em diversas situações do nosso dia a dia. Em resumo, depois de já todos saberem que «Portugal tem cientistas», a etapa seguinte seria veicular a mensagem que «Portugal produz ciência». Este passo é mais complexo pela dificuldade de ser apreendido pelo cidadão comum.

Acha que devíamos guardar, por uns tempos, o slogan «Portugal é sinónimo de turismo» e mudar o paradigma para «Portugal é sinónimo de cientistas e de boa ciência»?

Acha que devíamos guardar, por uns tempos, o slogan «Portugal é sinónimo de turismo» e mudar o paradigma para «Portugal é sinónimo de cientistas e de boa ciência»?

Sim. Ciência, tecnologia e inovação são conceitos muito associados e seria interessante promover essa nova ideia de um país mais moderno, assentando a sua economia no conhecimento e no valor acrescentado da realização humana. Seria importante dar esse passo. Mas progredir para esta nova forma de comunicação da ciência só será concretizável se houver um investimento em políticas públicas de apoio à divulgação da ciência. Tinha de existir uma aposta forte na cultura científica e em programas estruturados de trabalho cooperativo entre cientistas e jornalistas, por exemplo. Passávamos da mera partilha de informações e opiniões, para a realização de um efetivo trabalho conjunto. Portugal tem uma agência para a cultura científica (Ciência Viva), mas é muito frágil e pouco mais faz do que divulgação de ciência para as camadas mais jovens.

Defende uma medicina mais orientada para a saúde e menos para a doença e um maior enfoque nos estudos do cérebro, justificando que «os que existem são de uma pobreza enorme». Porquê?

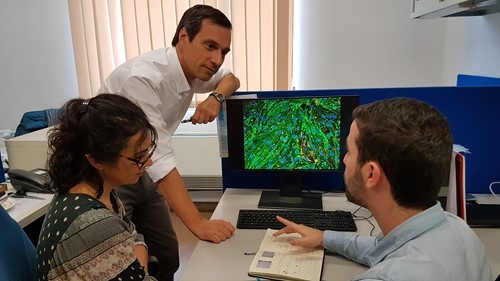

Em termos do conhecimento do cérebro e das doenças que lhe estão associadas arrisco dizer que estamos quase na Idade Média. Antes de mais, deixe-me dizer que a investigação que fazemos procura prevenir os efeitos neurológicos do SARSCoV-2 que se registam nalguns pacientes. Também desenvolvemos fármacos que possam chegar ao cérebro e inativar o SARSCoV-2 no cérebro.

O cérebro é um órgão muito particular do nosso corpo, com a particularidade de praticamente nada passar do sangue para o cérebro, excetuando glucose e outros nutrientes altamente controlados. Mas tudo o que for moléculas estranhas que apareçam, não passam do sangue para o cérebro, nem do cérebro para o sangue. Foi assim que nós evolutivamente nos protegemos. E essa proteção é boa até ao dia em que precisamos de fazer chegar medicamentos ao cérebro…

Mas o que é que tem travado esse pouco conhecimento sobre o cérebro?

Há uma certa desconfiança e uma mística associada a este órgão – que era chamado a «residência da alma» – que não facilita a investigação. As reservas que rodeiam este órgão fazem-me lembrar a polémica que rodeou os primeiros transplantes de coração. Para além disso, o tecido nervoso do órgão é muito frágil e, em consequência, difícil de estudar fora do seu ambiente natural. O cérebro funciona segundo uma lógica de correntes elétricas, que nada tem a ver com outros órgãos do corpo. O que se passa é que a investigação sobre o cérebro está muito baseada em análises sanguíneas, o que é manifestamente insuficiente para prevenir doenças, por exemplo. Não é por isso de estranhar que a doença de Alzheimer não tenha uma deteção precoce. Porquê? Porque as moléculas que podiam sinalizar que algo não estava a correr bem, ficam no cérebro e não passam para o sangue. Acredito, por isso, que o cérebro vai ser, nos próximos anos, um dos principais objetos de estudo e de progresso da investigação científica.

Defendeu a necessidade de existirem mais cientistas no Parlamento, para que não se continuem a aprovar leis ao sabor de modas. Os políticos temem os cientistas?

A ciência tem mais para dar à sociedade do que apenas soluções tecnológicas ou medicamentos. Para além disso, a ciência é uma forma de entender e agir sobre o mundo e tem muito para dar aos políticos e à política. E explico: em ciência o contraditório e o confronto de opiniões é algo natural, a decisão é baseada em factos e evidências e não se baseia na especulação. E na ciência existe o fator ponderação, que é determinante, e que antecede a decisão. Na nossa vida pública somos confrontados regularmente com a necessidade de decidir (e decidir bem) sobre questões muito críticas para a nossa vida coletiva. E não estou apenas a falar de uma pandemia. Por exemplo: onde é que vamos colocar um aeroporto? Que traçado vai ser escolhido para a via férrea? As grandes questões da vida pública necessitavam de uma forma de pensar e agir mais científica, por muito que o problema, à primeira vista, até pareça ser externo à ciência. E, para além disso, seria uma forma de fortalecer a democracia, porque este sistema vive muito do contraditório e de ponderações coletivas antes da tomada de decisão.

A sua mensagem é que, passada a pandemia, os políticos devem ouvir, ainda com mais atenção, os cientistas?

Mais do que isso: os políticos deviam trabalhar mais com os cientistas e a ciência. Os políticos ouvem os cientistas, mas estou em crer que o governo se devia rodear de um grupo de cientistas e especialistas que trabalhasse endogenamente com o executivo, incorporar o fruto desse trabalho e decidir com base nisso. Sou da opinião que devia existir em Portugal um conselheiro científico do governo, uma espécie de Dr. Anthony Fauci (NDR: presidente do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas dos EUA e conselheiro dos últimos presidentes americanos), que tivesse o papel de comunicar e decifrar a mensagem para a população sobre o sentido das medidas tomadas. Alguém que conhece a ciência subjacente e está envolvido no processo de decisão, certamente teria facilidade em explicar à população as medidas adotadas pelo poder político.

Cara da Notícia

Estudo de vírus e moléculas antivirais

Miguel Castanho nasceu em Santarém, a 25 de setembro de 1967. É investigador do Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e professor catedrático de Bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A Bioquímica é a sua principal área científica de investigação. Trabalha, há muitos anos, no estudo de vírus e desenvolvimento de moléculas antivirais. No último ano tem sido presença constante nos mais variados órgãos de comunicação social na difícil missão de explicar a evolução da persistente pandemia que assola o planeta.