Quando se julgava que o pior ficara para trás, nova tormenta paira sobre as economias globais. Helena Garrido, um dos rostos mais reconhecidos pelos portugueses quando se fala das contas do país, admite que o crescimento económico saia prejudicado e não descarta uma antecipação da subida das taxas de juro, com efeitos para as famílias e empresas.

Quando se julgava que o pior ficara para trás, nova tormenta paira sobre as economias globais. Helena Garrido, um dos rostos mais reconhecidos pelos portugueses quando se fala das contas do país, admite que o crescimento económico saia prejudicado e não descarta uma antecipação da subida das taxas de juro, com efeitos para as famílias e empresas.

Escreveu no “Observador” que o Orçamento do Estado para 2022 é, nos anos que leva de governo, «o financeiramente mais fácil de Costa», mas «politicamente é o mais difícil». Porquê?

A estratégia que foi seguida pelos governos de António Costa para reduzir o défice público começa a esgotar-se. O primeiro-ministro pretende aumentar a confiança dos investidores financeiros e, ao mesmo tempo, precisa do apoio da esquerda. E conciliar estes dois objetivos está longe de ser fácil. Nos últimos anos os acordos alcançados foram obtidos especialmente com o aumento da despesa e alguma redução da receita. Constatou-se que a estratégia de cativações feita durante a passagem de Mário Centeno pelo Ministério das Finanças revelou-se insustentável, tendo mesmo gerado mau estar dentro do próprio executivo. Para além disso, os projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) serão financiados por verbas da União Europeia, mas há sempre uma margem de investimento que o Estado vai ter de assumir. Perante isto, torna-se muito mais difícil a estratégia – quase de quadratura do círculo – de conciliar os objetivos dos partidos à esquerda do PS, com os objetivos de redução do défice público.

O avolumar da dívida pública é o principal calcanhar de Aquiles?

A divida é muito significativa e a pandemia vai agravá-la, ainda mais. O governo estima que a pandemia tenha feito disparar a dívida em 30 mil milhões de euros.

O governo desistiu de ser mais arrojado do ponto de vista fiscal e preferiu seguir a narrativa das «contas certas» devido ao provável regresso, em 2023, das regras europeias, no âmbito do Pacto de Estabilidade?

Esse é um fator. Mas creio que o nosso maior condicionalismo é a dívida pública. Se não for reduzida – e só o é, se formos diminuindo o défice público e criando excedentes primários orçamentais, sem contabilizar os juros da dívida pública – corremos o sério risco que quem nos empresta dinheiro, considerar que não somos capazes de pagar o que devemos e criada essa convicção é cortado o financiamento ao Estado português. Isso foi o que nos aconteceu em 2011, quando Portugal foi resgatado. Para além das regras europeias, temos outro problema gravíssimo ao nível da dívida pública – que é uma herança do passado – que nos impede de ter uma política orçamental menos restritiva. O que o governo faz é, frequentemente, introduzir alguns equilíbrios, em que dá com uma mão e tira com a outra.

Ainda mal refeitos da crise provocada pela pandemia, surge-nos agora a crise dos combustíveis, o preço da energia e das matérias primas e os problemas com as cadeias de distribuição. Este é um caso clássico em que a procura dispara e supera a oferta ou estamos perante uma corrente global especulativa?

A especulação existe sempre nos mercados, mas não é suficiente para explicar e alimentar esta subida. O choque energético que estamos a enfrentar resulta de uma série de fatores que ocorreram praticamente todos em simultâneo e em especial com o disparar da procura, com a abertura das economias. Começou com a subida do preço do gás, com um défice na oferta. As famílias e as empresas procuraram alternativas, mas isso também levou a outras subidas de preços, como foi o caso do petróleo e mais recentemente do carvão. Entretanto, como o verão não foi suficientemente ventoso nos países do norte da Europa, não se conseguiu produzir energia renovável.

A anunciada retoma pode ficar comprometida?

A anunciada retoma pode ficar comprometida?

O choque energético, em especial com a subida acentuada de preços, coloca enormes riscos para a recuperação e antecipa a subida da inflação. Neste momento, a Alemanha já regista taxas de inflação superiores a 3 por cento e nos Estados Unidos já supera mesmo os 4 por cento. Se se generalizar a convicção de que a subida da inflação não é temporária, temos um elemento adicional de abrandamento da atividade económica e que é a subida das taxas de juro antes do que era estimado. Seria péssimo, dada a dimensão da dívida pública e privada. As prestações das casas e da luz subiriam, sobrando menos dinheiro para outras despesas.

É suportável que a situação se possa arrastar durante, pelo menos, mais seis meses?

Os analistas estimam que esta fase dure, pelo menos, até meados de 2022. Mas terão de ser os próprios países a ponderar se, caso estejamos perante um choque transitório, podem apoiar, durante um determinado período de tempo, as famílias e as empresas, para que elas aguentem o embate, até ele passar. O que parece inevitável serão os danos que isto vai causar no crescimento da economia. Seja o efeito mitigado por iniciativa do Estado, seja o Estado nada fazer e deixar que os preços subam e impactem nos custos suportados pelas empresas e pelas famílias.

A dívida pública está em 130 por cento do PIB. Escreveu que tem dúvidas que haja dinheiro para «o país de “almoços grátis” que se está a prometer». Admite que possamos vir a ser confrontados com um novo colapso financeiro do Estado português e um eventual pedido de resgate?

Não considero que exista no horizonte essa possibilidade. O que escrevi é, basicamente, um alerta. Aliás, o governo tem insistido na mensagem da responsabilidade financeira e sustentabilidade das contas públicas. Agora é evidente que haverá um certo risco a partir da altura em que os investidores internacionais considerem que não somos capazes de pagar a dívida. E é preciso não esquecer que o dinheiro que nos é emprestado pelos investidores estrangeiros é proveniente das poupanças de alguém. Quando qualquer cidadão compra certificados de aforro ou certificados do tesouro, na prática, têm de ter a noção que está a emprestar dinheiro ao Estado, financiando-o.

Já aqui falámos do resgaste que foi pedido por Portugal no início da década passada. Foi a jornalista a quem o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, anunciou, em exclusivo, que o Estado ia pedir ajuda internacional. Quer recordar-nos o dia 6 de abril de 2011?

Nesse dia havia uma emissão de dívida pública a curto prazo de títulos do tesouro e a taxa de juro foi bastante elevada. A possibilidade de pedir ajuda externa era real. Não se falava de outra coisa. Fui contactada pelo gabinete de imprensa do Ministério das Finanças informando-me que Teixeira dos Santos estava disponível para responder a algumas perguntas sobre esse assunto. O que era, obviamente, invulgar, porque um ministro dificilmente fala sobre emissões de dívida de bilhetes do tesouro. Como estava a entrar para outra reunião, e dada a pressão vinda do ministério, ditei as perguntas por telefone à assessora, enquanto estava em viagem num táxi.

E nesse leque de perguntas fez a questão sacramental…

Tinha de perguntar se Portugal, neste contexto adverso, devia ou não pedir ajuda. Já na redação ligam-me a avisar que as respostas estão a ser enviadas por mail, alertando-me para ter especial atenção à última resposta do ministro. A partir daí percebi que Teixeira dos Santos anunciaria que Portugal ia pedir ajuda. Fizemos imediatamente uma notícia para o online, que em poucos minutos deu a volta ao mundo, da Bloomberg à Reuters, passando pela Al Jazeera e a CNN.

À noite o primeiro-ministro, José Sócrates, na companhia do ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, fez uma comunicação solene ao país…

Sim. O primeiro-ministro não sabia antecipadamente das declarações do Teixeira dos Santos ao “Jornal de Negócios”. Ficou furioso, mas teve de assumir essa decisão do ministro das Finanças.

A “troika” exigiu reformas, mas nem todas foram feitas. Agora, algumas teremos de repescar para pagarmos os subsídios do PRR. Qual é, para si, a mais relevante?

Penso que a legislação laboral está estabilizada, contudo, há reformas que não foram feitas e que continuam a merecer alertas na avaliação da Comissão Europeia e também do Fundo Monetário Internacional. Refiro-me à reforma da justiça administrativa e fiscal e também algumas restrições no acesso a profissões, relacionadas com o poder das ordens profissionais – assumindo particular relevância as ordens dos médicos e dos advogados.

A reforma do Estado está longe de estar concluída?

De facto, o Estado precisa de ser mais produtivo, mas acredito que esta reforma possa ser induzida pelo pilar da transição digital do PRR. Ainda no Estado temos o problema da sua estrutura salarial, em que os quadros superiores ganham relativamente menos do que o setor privado, enquanto os funcionários menos qualificados são relativamente mais bem pagos do que no setor privado. Isto cria um problema de atração de qualificações para o Estado, com especial relevo para as qualificações muito procuradas. É o caso de toda a área da Saúde, nomeadamente os médicos, os informáticos, etc. Finalmente, considero que teremos um problema que a médio/longo prazo pode surgir e que se relaciona com a sustentabilidade da Segurança Social. Aqueles que se reformarem mais tarde, terão pensões mais baixas. Será em princípio esta a solução. Mas tudo isto pode dar uma volta, se houver um crescimento económico e um crescimento e rejuvenescimento da população, ao mesmo tempo que evitamos a emigração de quadros qualificados. Infelizmente, as estimativas apontam para que, passado este período de recuperação, após uma queda brutal fruto da pandemia, regressemos a níveis de crescimento inferiores a 3 por cento. O que é manifestamente insuficiente para resolver um problema com o alcance da sustentabilidade da Segurança Social.

Escreveu dois livros em que investigou o funcionamento dos bancos (“A vida e a morte dos nossos bancos” e “Quem meteu a mão na Caixa?”). Concluiu que as entidades bancárias, públicas e privadas, têm servido para negócios e operações duvidosas, a mando do poder e em prejuízo dos dinheiros dos contribuintes. As histórias em torno dos bancos são matéria prima para uma literatura infindável?

Os bancos não fizeram o seu papel, não cumprindo aquela que é a sua obrigação: proteger o dinheiro dos depositantes. Algumas instituições acabaram por entrar em colapso, em consequência de ambições de poder, investimentos mal avaliados ou conseguidos a título de favor. No caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi mais clara a intervenção do poder para que o banco público avançasse, por motivos políticos e induzido pelos governos, para projetos sem sustentação e que fizeram o banco perder muito dinheiro. O caso do Banco Espírito Santo (BES) é diferente. Também envolve poderes políticos, mas neste caso concreto emerge a vertente da ambição de poder, com alguns negócios e financiamentos com o único objetivo de controlo de poder. Mas não é esse o papel dos bancos, que se esqueceram da sua real função, envolvendo-se em guerras de poder, como aconteceu no caso que ficou conhecido como «assalto ao BCP». Durante anos o quadro mental existente foi muito permissivo à atividade dos bancos, partindo-se do pressuposto que eles funcionariam por autorregulação.

É possível garantir que episódios como esses não voltem a repetir-se?

É possível garantir que episódios como esses não voltem a repetir-se?

Neste caso concreto, funcionou o ditado popular «casa roubada, trancas à porta» e depois da crise financeira foram adotadas um conjunto de medidas no quadro do sistema bancário europeu. As regras de supervisão são muito mais apertadas. Atualmente, não é qualquer pessoa que pode ser presidente ou administrador de um banco. Tem de se submeter a uma avaliação por parte dos bancos sistémicos, que na prática, são os grandes bancos.

Para além de jornalista é professora universitária, lecionando a cadeira de jornalismo económico. Que bases e lições é que pretende transmitir aos seus alunos e que amanhã ambicionam estar numa redação?

Os princípios básicos são os de sempre: qualquer jornalista, após recolher a informação, deve confirmar e validá-la, possuindo capacidade crítica sobre a informação que tem na sua posse, aferindo se é verdadeira ou não. Para além disso, deve contactar todas as pessoas envolvidas na história que está a ser contada. Etapa final, assumir-se como o responsável pela informação veiculada, seja na edição impressa, seja numa simples partilha nas redes sociais. Permanentemente o jornalista, perante a realidade, tem de questionar e duvidar de toda a informação que lhe chega.

O jornalismo económico apresenta alguma “nuance” que gostaria de destacar?

Antes de mais, jornalismo é jornalismo, seja económico, político ou de outra qualquer área. No caso do jornalismo económico é preciso ter ferramentas e vocabulário para entender os protagonistas económicos e financeiros, possuidores de uma linguagem e uma dinâmica muito própria. Para além disso, é preciso ter uma noção do funcionamento da economia de mercado, dos mercados financeiros e também das empresas. Não menos importante: é preciso saber fazer contas básicas e interpretar números.

Para uma jornalista e professora universitária é duplamente desafiante dar aulas numa altura em que a profissão atravessa um momento tão conturbado? O jornalismo continua a ter futuro?

O jornalismo tem sempre futuro e existirá sempre. O problema atual é que o modelo de negócio do jornalismo clássico colapsou – na sequência da emergência das plataformas (Google, Amazon, Facebook e Apple) – e ainda não se encontrou um outro que permita rentabilizar a atividade jornalística, fazendo com que as pessoas paguem pela informação, atraindo publicidade. Alguns meios de comunicação social começam a conseguir alguns bons resultados, nomeadamente com a disponibilização das edições digitais apenas para subscritores. Em Portugal, é o caso do “Público”, do “Expresso” e mesmo do “Observador”. Internacionalmente, temos os casos de sucesso do “Financial Times” e do “New York Times”.

O jornalismo vai resistir à feroz concorrência das redes sociais?

Acredito que mais tarde ou mais cedo as pessoas vão distinguir o que aparece nas redes sociais e o que é veiculado por um órgão de comunicação social. Mas para que tal aconteça é preciso uma ação dupla: primeiro, intensificando a literacia mediática e também depositando confiança no esforço dos jornalistas no processo de validação de informação.

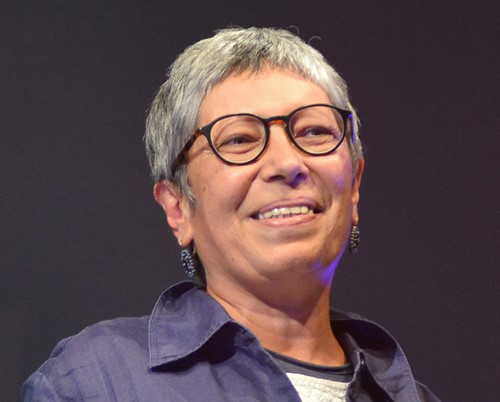

Cara da Notícia

Mais de três décadas de jornalismo

Helena Garrido é jornalista na área de Economia e Finanças desde 1986. Com formação em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, iniciou a sua carreira no “Jornal do Comércio”. Passou pelo “Europeu”, “Diário de Notícias”, “Expresso”, “Público”, “Diário Económico” e “Jornal de Negócios”. Exerceu funções de subdiretora no “Diário Económico” e de diretora-adjunta no “Diário de Notícias” e foi diretora do “Jornal de Negócios”, durante três anos. É professora auxiliar convidada de jornalismo económico na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Colabora no “Observador” e é analista e comentadora na RTP e RDP. No canal de televisão público foi durante um curto período diretora adjunta de informação.